Анатолий Федорович Кони - Нравственный облик Пушкина

| Название: | Нравственный облик Пушкина |

Автор: | Анатолий Федорович Кони | |

Жанр: | Публицистика | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | - | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Нравственный облик Пушкина"

Аннотация к этой книге отсутствует.

Читаем онлайн "Нравственный облик Пушкина". [Страница - 5]

Религиозность его проявлялась не только в удивительных по форме и силе отдельных стихах и целых произведениях, как, например, переложение молитвы св. Ефрема Сирина ("Отцы-пустынники и жены непорочны"), не только в изображении могучей веры Кочубея, не поколебленной и его горьким концом, но и в формах, освещенных народным чувством. В тоске своего принудительного уединения в Михайловском он вызывал пред умственным взором образы тех, кого господь наделил высоким творческим даром и "всеобъемлющей душою" [16]. Он молился о них и служил панихиды о рабах божиих — Петре и Георгии. Этот Петр был тот "вечный работник на троне", которого он воспел с такой силой, понял с такой любовью, — этот Георгий был "властитель дум", лорд Байрон… [17]. Пушкин придавал огромное значение христианству. Он считал его появление великим духовным и политическим переворотом нашей планеты. "В этой священной стихии, говорил он, — исчез и обновился мир, — древняя история кончилась с ее появлением"[18]. История внешнего выражения христианствацеркви, ее положение и задачи останавливали на себе думы Пушкина. Он ценил заслугу русского монашества, сохранившего среди всеобщего мрака исторические памятники и ведшего летописи; он строго осуждал Екатерину II за "властолюбивое угождение духу времени", выразившееся в явном гонении на духовенство и лишении его независимого состояния, чем наносился удар его самостоятельности и его содействию народному просвещению [19].

Признавая одною из важнейших задач церкви проповедь учения Христова, Пушкин видел в последней и одно из средств умиротворения завоевываемого нами в то время Кавказа. Говоря, в своем "Путешествии в Арзрум", об укрощении ненависти к нам черкесов — посредством их обезоружения или привития к ним более утонченных потребностей, — он замечает, что есть, однако, средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века, проповедание евангелия, о чем Россия до половины тридцатых годов и не подумала. Он ставит очень высоко миссионерство. "Надо препоясаться и идти с миром и крестом", — восклицает он и рисует примеры святых старцев, мужей веры и смирения, скитающихся по пустыням в рубищах, часто без обуви, крова и пищи, но оживленных теплым усердием. "Какая награда ожидает их? — спрашивает он: обращение престарелого рыбака, или странствующего семейства диких, или мальчика, — а затем нужда, голод, мученическая смерть"…

"Кажется, — заключает он, — для нашей холодной лености легче, взамен живого слова, выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты, чем подвергаться трудам и опасностям, по примеру древних апостолов и новейших римско-католических миссионеров". Придавая высокое значение миссионерству, Пушкин требовал, однако, чтобы, идучи с проповедью христианства, оно было, вместе с тем, само исполнено христианского духа любви и терпения. "Терпимость вещь очень хорошая, — писал он, — но --">Книги схожие с «Нравственный облик Пушкина» по жанру, серии, автору или названию:

|

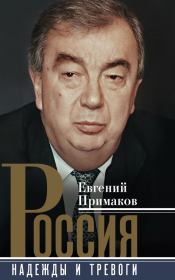

| Евгений Максимович Примаков - Россия. Надежды и тревоги Жанр: Политика и дипломатия Год издания: 2015 |