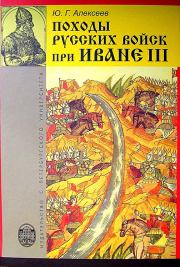

Юрий Георгиевич Алексеев (историк) - Походы русских войск при Иване III

| Название: | Походы русских войск при Иване III |

Автор: | Юрий Георгиевич Алексеев (историк) | |

Жанр: | Научно-популярная и научно-познавательная литература, Современные российские издания, История Средних веков, История России и СССР | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Издательство Санкт-Петербургского Университета | |

Год издания: | 2009 | |

ISBN: | 978-5-288-04840-1 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Походы русских войск при Иване III"

В книге впервые подробно описаны все военные походы Ивана III 1460–1500-х гг. Автор, доктор исторических наук Ю. Г. Алексеев, неоднократно обращался к этой теме, и предлагаемая книга — своего рода итог многолетнего изучения летописных источников и обширной критической литературы, Военные действия освещаются с точки зрения стратегических замыслов и оперативно-тактических действий на южных, западных и восточных рубежах формирующегося единого Российского государства. Рассматривается и знаменитое «Стояние на Угре». Показаны становление системы формирования и управления войсками, роль верховного командования и руководства отдельными воинскими соединениями.

Книга снабжена картой театров военных действий.

Издание адресовано всем интересующимся русской историей и военным прошлым России.

Читаем онлайн "Походы русских войск при Иване III". [Страница - 5]

Немногочисленный сохранившийся актовый материал не содержит почти никаких сведений о местных светских вотчинниках. Дошедшие до нас монастырские акты говорят о землях и пустотах, затерянных в лесу,[45] и оставляют впечатление малолюдности уезда.

В отличие от светских вотчин, черная волость на Вологодской земле довольно ясно просматривается в источниках. Так, первый и единственный реальный вологодский князь Андрей в своей духовной отказал в Троицкий Сергиев монастырь 40 черных деревень Сямской волости.[46] Представляет интерес и более поздний (1495) акт, говорящий о должностных лицах черной волости— во главе нее стоят сотский и «люди добрые городские».[47] Отсутствие развитой системы служилого землевладения на Вологодской земле дает основание предположить, что «вологжане» летописного известия 1462 г. — это, как и «устюжане», в первую очередь, мобилизованные земские люди, что не исключает, однако, возможности присутствия среди них и служилых людей.

Третья часть войска похода 1462 г. — «галичане».

В отличие от Устюга и Вологды, Галич — старинный княжеский центр. Первое упоминание о Галиче в летописи относится к 1238 г. и связано с походом Батыя, когда татары после взятия Владимира разделились на отряды, «пленили землю и даже до Галича Мерьского».[48] Упоминание о Галиче в одном контексте с Ростовом, Ярославлем и Городцом на Волге свидетельствует, что Галич рассматривался как важный по значению город Русской земли, независимо от того, тянул ли он к Ростову или непосредственно к стольному городу Владимиру. Однако в известии о большом походе 1219 г. на волжских болгар, в котором приняли участие ростовцы и угличане, о галичанах не говорится,[49] видимо, он еще не имел своей достаточно сложившейся городской общины.

По мнению исследователей, первым князем Галича был Константин Ярославич — сын Ярослава Всеволодовича, получивший этот город от своего дяди, Святослава Всеволодовича, в 1247 г.[50] Следует отметить, что летописи об этом ничего не говорят. В 1255 г. отмечается смерть князя Константина Ярославича, брата Александра Невского: в Ников, летописи он назван князем Углицким,[51] в Тверском сборнике — князем Галицким.[52] Во всяком случае, несомненным галицким князем был Давид Константинович: в 1278 г. он пировал на свадьбе князя Михаила Ростовского, а под 1280 годом Никон, летопись сообщает, что «преставися князь великий Давид Константинович Галичский и Дмитровский».[53] Таким образом, во второй половине XIII в. Галич был центром княжеской волости, и в нем могли формироваться элементы служилого землевладения.

Перелом в судьбах Галичского княжения произошел в 1362 г., когда, по словам Никон. летописи, «князь великий Дмитрий Иванович сына с Галичского княжения князя Дмитрия Галичского».[54] Это был, очевидно, Дмитрий Борисович, незадолго до этого (1360) он был «от царя пожалован на княжение в Галич».[55] В истории Галичской земли начался новый этап — включение в обновленное великое княжение с фактическим центром в Москве. При великом князе Дмитрии Галич, по-видимому, непосредственно подчинялся Москве, и великий князь распоряжался в нем, как в своей вотчине.[56] В 1386 г. «галичская рать» упомянута в походе Дмитрия Донского на Новгород Великий.[57]

По духовной Донского Галич достался князю Юрию Дмитриевичу,[58] «а преже было Галичское княжение великое».[59] Термин «великий» по отношению к галичскому князю появляется уже в 1280 г., когда «преставился князь великий Давид Константинович». Во всяком случае, к концу XIV в. в Галиче были уже старая, пережившая несколько поколений княжеская традиция и, надо полагать, один из основных атрибутов ее — служилое землевладение.

Оказавшись под властью князя Юрия Дмитриевича, Галич был втянут в его активную военно-политическую деятельность. Так, по словам Уст. летописи, в 1417 г. галичане ходили с воеводами князя Юрия в поход на Двину.[60] Судя по характеру речного похода (судовая рать), можно думать, что участие в нем принимало пешее земское ополчение.

Имея важное стратегическое значение — прикрывая центр Русской земли с севера и северо-востока, — Галич не раз подвергался нашествиям. В 1398 г. во время большого --">Книги схожие с «Походы русских войск при Иване III» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Николай Федорович Дубровин - История войны и владычества русских на Кавказе. Народы, населяющие Закавказье. Том 2 Жанр: Научно-популярная и научно-познавательная литература Год издания: 2019 Серия: История войны и владычества русских на Кавказе |

|

| Александр Евгеньевич Пресняков - Собирание русских земель Москвой Жанр: Научно-популярная и научно-познавательная литература Год издания: 2021 Серия: Русская история (Вече) |

|

| Фелицити Дэй - Эпоха Регентства. Любовные интриги при британском дворе Жанр: История Европы Год издания: 2023 Серия: История без купюр |

|

| Василий Андреевич Жуковский - Певец во стане русских воинов Жанр: Сказки для детей Год издания: 2008 |

Другие книги автора «Юрий Алексеев»:

|

| Юрий Георгиевич Алексеев (историк) - Под знаменами Москвы Жанр: История: прочее Год издания: 1992 |

|

| Юрий Георгиевич Алексеев (историк) - Освобождение Руси от ордынского ига Жанр: История: прочее Год издания: 1989 |