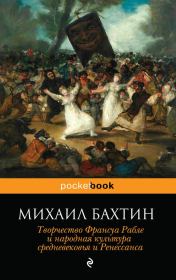

Михаил Михайлович Бахтин - Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса

| Название: | Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса |

Автор: | Михаил Михайлович Бахтин | |

Жанр: | Культурология и этнография, Языкознание | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Эксмо | |

Год издания: | 2014 | |

ISBN: | 978-5-699-75931-6 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса"

Перед вами культовая книга всемирно известного ученого-филолога М.М. Бахтина (1895–1975). Она была закончена в 1940 году, а опубликована только четверть века спустя – в 1965 году и на многие годы определила развитие мировой науки о литературе.

Народной смеховой стихии, по Бахтину, противостоит, с одной стороны, официально-серьезная культура, с другой – критико-отрицающее начало сатиры последних четырех веков европейской культуры.

Празднества карнавального типа, смеховые действа и обряды, их сопровождающие, различные формы и жанры фамильярно-площадной речи – вот предмет изучения выдающегося ученого. Вы узнаете и о пророческой силе шутовства, и о структуре формирования и действия бранной матерной речи и навсегда расхотите использовать мат в обыденной речи без веского на то повода.

Работа Бахтина, посвященная творчеству Франсуа Рабле и Николая Гоголя, остается революционной до сих пор, открывая и объясняя читателю историю и структуру тысячелетнего развития целого мира народной смеховой культуры, приемами которой в той или иной форме пользуется каждый и в повседневной жизни, подчас не замечая этого.

К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: литературоведение,филология,средневековье,история литературы,ренессанс

Читаем онлайн "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса" (ознакомительный отрывок). [Страница - 5]

Празднество всегда имеет существенное отношение к времени. В основе его всегда лежит определенная и конкретная концепция природного (космического), биологического и исторического времени. При этом празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. Именно эти моменты – в конкретных формах определенных праздников – и создавали специфическую праздничность праздника.

В условиях классового и феодально-государственного строя средневековья эта праздничность праздника, то есть его связь с высшими целями человеческого существования, с возрождением и обновлением, могла осуществляться во всей своей неискаженной полноте и чистоте только в карнавале и в народно-площадной стороне других праздников. Праздничность здесь становилась формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия.

Официальные праздники средневековья – и церковные и феодально-государственные – никуда не уводили из существующего миропорядка и не создавали никакой второй жизни. Напротив, они освящали, санкционировали существующий строй и закрепляли его. Связь с временем стала формальной, смены и кризисы были отнесены в прошлое. Официальный праздник, в сущности, смотрел только назад, в прошлое, и этим прошлым освящал существующий в настоящем строй. Официальный праздник, иногда даже вопреки собственной идее, утверждал стабильность, неизменность и вечность всего существующего миропорядка: существующей иерархии, существующих религиозных, политических и моральных ценностей, норм, запретов. Праздник был торжеством уже готовой, победившей, господствующей правды, которая выступала как вечная, неизменная и непререкаемая правда. Поэтому и тон официального праздника мог быть только монолитно серьезным, смеховое начало было чуждо его природе. Именно поэтому официальный праздник изменял подлинной природе человеческой праздничности, искажал ее. Но эта подлинная праздничность была неистребимой, и потому приходилось терпеть и даже частично легализовать ее вне официальной стороны праздника, уступать ей народную площадь.

В противоположность официальному празднику карнавал торжествовал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов. Это был подлинный праздник времени, праздник становления, смен и обновлений. Он был враждебен всякому увековечению, завершению и концу. Он смотрел в незавершимое будущее.

Особо важное значение имела отмена во время карнавала всех иерархических отношений. На официальных праздниках иерархические различия подчеркнуто демонстрировались: на них полагалось являться во всех регалиях своего звания, чина, заслуг и занимать место, соответствующее своему рангу. Праздник освящал неравенство. В противоположность этому на карнавале все считались равными. Здесь – на карнавальной площади – господствовала особая форма вольного фамильярного контакта между людьми, разделенными в обычной, то есть внекарнавальной, жизни непреодолимыми барьерами сословного, имущественного, служебного, семейного и возрастного положения. На фоне исключительной иерархичности феодально-средневекового строя и крайней сословной и корпоративной разобщенности людей в условиях обычной жизни этот вольный фамильярный контакт между всеми людьми ощущался очень остро и составлял существенную часть общего карнавального мироощущения. Человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение --">Книги схожие с «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Чарльз Данн - Традиционная Япония. Быт, религия, культура Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2006 |

|

| Владимир Вольфович Жириновский - Избранное в 3 томах. Том 3: История и культура Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2021 |

|

| Юань Кэ - Мифы древнего Китая Жанр: Древневосточная литература Год издания: 1965 |

Другие книги автора «Михаил Бахтин»:

|

| Михаил Михайлович Бахтин - Проблемы поэтики Достоевского Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 1963 |

|

| Михаил Михайлович Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по... Жанр: Философия Год издания: 2000 Серия: Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах |