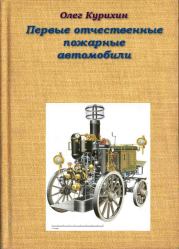

Олег Владимирович Курихин - Первые отечественные пожарные автомобили

| Название: | Первые отечественные пожарные автомобили |

Автор: | Олег Владимирович Курихин | |

Жанр: | Авто-, мото- и велотранспорт, ПДД | |

Изадано в серии: | Историческая серия ТМ | |

Издательство: | СамИздат | |

Год издания: | - | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Первые отечественные пожарные автомобили"

Очередная подборка рубрики «Историческая серия ТМ» рассказывает о развитии техники пожаротушения в России.

Ведет рубрику Олег КУРИХИН, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН.

Читаем онлайн "Первые отечественные пожарные автомобили". [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (29) »

Основным средством тушения пожара была заливная труба, снабженная наливным ящиком (коробом), который наполняли водой из бочек с помощью ведер и черпаков. Подача воды на пожар требовала больших затрат физического труда. Поэтому для обслуживания одной пожарной трубы назначали около полусотни человек: 12 в две смены качали коромысла нагнетательного механизма (насоса), 8 обслуживали выкидные рукава и ствол, а прочие, выстроившись в один или два ряда, подносили к трубе ведрами или ушатами воду. Дальность действия водяной струи достигала 10 м (у самых мощных труб — 20 м) при максимальной производительности трубы около 20 ведер в минуту, или 3 л/с. На фабриках, заведенных в Санкт-Петербурге и Москве, изготавливали «огнегасительный» инструмент и рассылали его по губерниям.

К моменту Бородинской битвы в 20 пожарных частях Москвы было 96 больших и малых пожарных труб, не считая доброго их десятка у богатых домовладельцев. Однако за несколько часов до вступления неприятеля в город личный состав пожарных команд покинул его, захватив все пожарные принадлежности. И если бы захватчики даже очень захотели потушить очаги возгорания, этого не удалось бы сделать: ни пожарных труб, ни водяных бочек, ни специального инвентаря у них не было. Так что завоевателям пришлось смириться с огненной стихией и ощутить на себе, что значит оказаться погорельцем в голодном и холодном городе…

Минули десятилетия. Москву отстроили заново, по-доброму обустроили и организовали в ней вполне приличную, по тогдашним российским понятиям, службу борьбы с огнем. Каждая пожарная часть занимала отведенную для нее территорию, на которой, как правило, располагались каланча для наблюдения за вверенной округой, конюшня, казарма для служивого люда, канцелярия и даже плац. Боевые дружины, называемые командами, состояли обычно из четырех отрядов. Бойцы каждого подразделения носили нарукавные повязки «своего» цвета, топорники — красного, трубники — синего, водоснабженцы — зеленого, охранники — белого.

По сигналу наблюдателя, дежурившего на каланче, к месту пожара сразу же верхом на коне во весь опор мчался вестовой, чтобы расчистить дорогу пожарному обозу и громкими звуками трубы известить людей о грозящей беде. Следом за ним устремлялся всегда бывший наготове конный ход первой помощи, а вдогонку — специальные экипажи: линейки с пожарными, водяные бочки-водовозки, телеги с лестницами, шанцевым инструментом, пожарными трубами. Успех пожаротушения зависел от того, насколько быстро прибудет к месту возгорания конный ход первой помощи и начнется подача воды в очаг возгорания. Время прибытия первых пожарных должно было укладываться в несколько минут. Поэтому созданию соответствующих транспортных средств уделялось большое внимание.

В начале XX в. конный ход первой помощи, как правило, был двух типов. Если около загоревшегося строения находился естественный водоем, то высылался насосно-линеечный конный ход, а если нет, то насосно-бочечный. Как же были устроены эти экипажи?

Подробнее рассмотрим насосно-линеечный ход (см. рис. в начале главы). Он доставлял шестерых пожарных. В нем же везли: ручной пожарный насос со складными коромыслами и палками для качальщиков, стендер для подключения пожарных рукавов к гидранту водопровода, забирной гофрированный рукав, шесть пожарных брезентовых рукавов (два были намотаны на катушки и четыре уложены в ящики под сидениями), двухколенную выдвижную лестницу-палку (то есть без опоры и зацепа), пару багров, саперную лопату, аптечку, пожарное ведро… — всего и не перечислишь. Примчавшись к огню, шестеро пожарных действовали с предельной быстротой. Одни снимали насос, другие соединяли его с рукавами — забирным, опускаемым в водоем, и пожарными, соединяемыми со стволом и стендером, который устанавливался на подземный гидрант, если к дому был подведен водопровод. Двое самых сильных сразу же начинали качать воду ручным насосом. Их товарищ устремлялся к пламени и из ствола заливал его водой. Трое других, при необходимости пользуясь лестницами, проникали в помещения, разгребая завалы --">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (29) »

Книги схожие с «Первые отечественные пожарные автомобили» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Олег Владимирович Курихин - Первые отечественные мотоциклы Жанр: Авто-, мото- и велотранспорт, ПДД Серия: Историческая серия ТМ |

|

| Геннадий Трофимович Черненко - Легковые автомобили Жанр: Детская образовательная литература Год издания: 2015 Серия: Узнай мир. Наука и техника |

|

| Игорь Владимирович Гринченко, Рафаил Александрович Розов, Виталий Васильевич Лазарев и др. - Колесные автомобили высокой проходимости Жанр: Технические науки Год издания: 1967 |

|

| Олег Владимирович Курихин - Автобусы СССР Жанр: Авто-, мото- и велотранспорт, ПДД Серия: Историческая серия ТМ |

Другие книги из серии «Историческая серия ТМ»:

|

| Алексей Николаевич Ардашев - МУЗЕЙ НЕОБЫЧНОЙ БРОНЕТЕХНИКИ Жанр: Военная техника и вооружение Серия: Историческая серия ТМ |

|

| Сергей Георгиевич Георгиев - ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ Жанр: Военная техника и вооружение Серия: Историческая серия ТМ |

|

| Михаил Дмитриев - Средние и основные танки XXI века Жанр: Военная техника и вооружение Серия: Историческая серия ТМ |

|

| Александр Борисович Широкорад - Реактивные системы залпового огня Жанр: Военная техника и вооружение Серия: Историческая серия ТМ |