Фаттей Яковлевич Шипунов - Великая замятня

| Название: | Великая замятня |

Автор: | Фаттей Яковлевич Шипунов | |

Жанр: | История: прочее, Публицистика | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | 1989 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Великая замятня"

Великая замятня — написана в конце 1980-х годов, в этой книге раскрывается судьба крестьянства и деревни в годы советской власти, трагические последствия коллективизации и раскулачивания. Автор кратко описывает историю крестьянства и землепользования в России, начиная с времен Киевской Руси, подробно рассматривает закрепощение и освобождение, деятельность Столыпина в части земельных реформ. Быт, радости, моральные устои, как органично все это соединялось с крестьянским трудом и как самым безобразным образом было сломано.

К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: коллективизация,раскулачивание,советский,деревня,крестьянство,крестьянин,Столыпин, Сталин,Александр II,1861,1917

Читаем онлайн "Великая замятня". [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (74) »

Крестьянское землепользование держалось на общинном уставе, в который входили чересполосица и переделы, особенно покосов. Они нередко вносили споры, разногласия и раздоры в общину, которые миром улаживались, но в душе самых хозяйственных крестьян поселяли горесть и какую-то неустроенность. Понимали они, что эта неустроенность не помогает увеличивать силу земли и способность землевладельцев в поднятии урожайности возделываемых культур и трав. Крестьяне как будто сговорились круговой порукой и держали более десятка лет среднюю урожайность зерновых неизменно постоянной: озимой ржи — 45— 50 пудов с десятины, ярицы — 40—45, озимой пшеницы — 65—70, яровой пшеницы — 40—45, ячменя — 55—60, овса — 50—55 пудов. Картофеля собирали по 500—530 пудов. Нередко высокие урожаи — стопудовые и выше — вызывали зависть у некоторых односельчан и вели в скором времени к переделу земли. Ежегодно около 15 пудов хлеба шло на прокорм одного члена семьи, а более 18 пудов на душу оставалось в остатке. Не торговало бойко село хлебом, как степные многолюдные села, но после обильных урожаев выдавало из излишков на торге до 2—2,5 тысячи пудов отборного зерна. Потому и неведомы были людям голодовки и незнаема была скоту и птице бескормица. По будничным дням стол крестьянский полнился простым ячменным да ржаным хлебом, а по праздничным прибавлялся и пшеничный. А всех хлебов пеклось в русских печках до десяти сортов. В постные дни к этим хлебам подавалось до 5—7 блюд, а в остальные — и поболее.

Но с 1910 года стали наезжать в село землемеры, часто упоминавшие в разговорах с крестьянами имя Столыпина и губернских земельных деятелей. По согласию сельского схода они нарезали землю и постоянно закрепляли на ней часть домохозяев. Такими домохозяевами являлись прежде всего те крестьянские семьи, которые вели уход за землею, расчищая ее от кустарников и леса. Не прошло и двух-трех лет, как эти дворы стали получать более чем стопудовые урожаи зерновых на своих пашнях! Потянулись и другие туда же, и пошли заявления в волость на постоянство землевладения. К 1916 году 15 процентов крестьянских дворов владели неотчуждаемой землей, то есть без передела и чересполосицу. Из заимок выросли хутора.

По согласию общины закреплялись за отдельными домохозяевами или несколькими семьями участки рек и речек для их расчистки от мусора и заиления. Точно так же закреплялись лесные участки, где проводился уход за древостоями и вырубка их спелой доли для потребности дворов. За состоянием закрепленного леса и правильностью ведения в нем хозяйства следило казенное лесничество. Другой домохозяин не мог рубить себе деловой лес не на своем участке, хотя сбор ягод и грибов и съедобных растений разрешался повсюду. Также были закреплены за дворами и кедровые леса, где запрещалось рубить живые плодоносящие деревья, не позволялся сбор кедровых орехов.

По многолетней практике сроки сенокосов, уборки зерновых и других культур и даже время рубки леса были известны. На этот счет были в селе старожилы-знатоки не только хода погодного времени, но и биологического и даже, как теперь сказали бы, экологического времени, в котором должны были разворачиваться хозяйственные работы. Эти крестьянские мудрецы знали, что круг экологический, который не похож от сезона к сезону и от года к году, переходил в круг хозяйственный, столь же непохожий в годовом и многолетнем циклах. Но в этом и было единство разнообразия сельского мира, радость не похожего ни на один миг крестьянского дела, требовавшего не только терпения, но и огромного таланта и выдумки. И по жизни этих знатоков — народных умельцев — негласно равнялось все крестьянское население в своей многосложной деятельности. «Фефеловы выехали на посев ярицы», — говорила жена мужу за ужином. И на следующее утро --">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (74) »

Книги схожие с «Великая замятня» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Пётр Алексеевич Кропоткин - Великая Французская Революция 1789–1793 Жанр: История: прочее Серия: Памятники исторической мысли |

|

| Коллектив авторов -- История - Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 6. Тайная война. Разведка и контрразведка в... Жанр: История: прочее Серия: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. |

|

| Алексей Валерьевич Исаев - Мифы и правда о Сталинграде Жанр: История: прочее Год издания: 2011 |

|

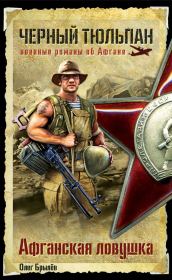

| Олег Брылев - Афганская ловушка Жанр: История: прочее Год издания: 2014 |