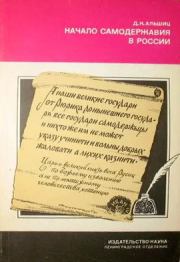

Даниил Натанович Альшиц - Начало самодержавия в России

| Название: | Начало самодержавия в России |

Автор: | Даниил Натанович Альшиц | |

Жанр: | История: прочее | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Наука | |

Год издания: | 1988 | |

ISBN: | 5-02-027217-5 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Начало самодержавия в России"

В этой книге д-р ист. наук проф. Д. Н. Альшиц излагает свою концепцию начальной истории самодержавия. Опираясь на введенные им в научный оборот исторические источники — Список опричников Ивана Грозного, Официальную разрядную книгу московских государей, а также на неизвестные ранее литературные сочинения XVI в., — автор показывает, что опричнина была не случайным и кратковременным эпизодом, а необходимым этапом становления самодержавия, начальной формой аппарата его власти. Книга написана в живой полемической манере и рассчитана на любителей отечественной истории.

Читаем онлайн "Начало самодержавия в России". [Страница - 3]

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (112) »

Как видим, у представителей домарксистской историографии были достаточно серьезные историко-философские основания для того, чтобы ограничивать значение опричнины узкими временными рамками. Воспользовавшись терминологией Гегеля, можно сказать, что они рассматривали опричнину как факт, равный самому себе, не имеющий корней в прошлом и не давший ростков в будущее. Тем самым опричнину либо совсем вычленяли из общего исторического процесса складывания царского государства, либо признавали за ней роль некоей «кувалды», которая единым махом добила остатки удельной старины, после чего и сама была отброшена прочь.

Предвзятый подход к изучению значительного исторического явления не мог не сказаться на характере обращения с историческими источниками. В результате оказалось, что труды даже наиболее выдающихся представителей дворянской и буржуазной историографии, посвященные исследованию начальной истории самодержавия, в частности истории опричнины, изобилуют примерами произвольных выводов, противоречащих источникам. Внимание на такое положение в этой области историографии было обращено еще в дореволюционной публицистике.

«Наша литература об Иване Грозном, — писал в начале нашего века Н. К. Михайловский, — представляет иногда удивительные курьезы. Солидные историки, отличающиеся в других случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте делают решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а… даже прямо вопреки им; умные, богатые знанием и опытом люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными показаниями здравого смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими документами, видят в памятниках то, чего там днем с огнем найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано черными буквами по белому полю».[3] В этих словах мы узнаем точку зрения на историографию эпохи Грозного, примерно аналогичную той, которую позднее высказал С. Б. Веселовский. Однако нельзя забывать, что Н. К. Михайловский выступил со своими оценками в начале нашего века. Некритически повторив ее 40 лет спустя, С. Б. Веселовский тем самым не учел многочисленных трудов историков, появившихся за истекшее время.

Новый этап в исследовании истории русского централизованного государства и царской монархии неразрывно связан с марксистско-ленинским учением о государстве как о продукте непримиримости классовых противоречий.

Исключительное значение для правильного понимания важнейших явлений и процессов периода становления самодержавия имеют ленинские положения о том, что в основании исторического развития всякого государства лежат непреоборимые требования экономического развития, а в основе всех преобразований и реформ, проводимых «сверху», в частности в период становления самодержавия, лежит классовая борьба эксплуатируемой части народа против эксплуататоров. В. И. Ленин указал на лицемерие и лживость монархического утверждения, будто «самодержавная власть даря… выражает всеобщие интересы всего народа».[4]

На основе марксистско-ленинского учения о государстве советская историография провела всесторонний классовый анализ социальных конфликтов, происходивших в Московской Руси во второй половине XVI в. Созданы обстоятельные труды по начальной истории самодержавия.[5]

Тем не менее, как справедливо замечает Р. Г. Скрынников, споры о времени возникновения самодержавия, «споры о значении опричнины и ее влиянии на политическое развитие России далеки от своего завершения».[6]

В свое время С. Б. Веселовский, о котором уже шла речь выше, смело и бескомпромиссно выступил против идеализации личности и деятельности Ивана Грозного, в котором некоторые писатели, кинорежиссеры и ученые-историки «после многих веков наветов и клеветы» разглядели наконец «подлинную фигуру борца "за светлое царство"».

Вполне разделяя пафос осуждения антинаучной идеализации Грозного и кровавых методов утверждения им своей власти, следует заметить, что в пылу полемики исследователь сам допускает предвзятый подход к явлениям. Вслед за В. О. Ключевским С. Б. Веселовский утверждает, что опричнина на деле свелась к истреблению лиц и --">- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (112) »

Книги схожие с «Начало самодержавия в России» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Митрополит Макарий Булгаков - История Русской Церкви. Том 1. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира Жанр: История: прочее Серия: История Русской Церкви |

|

| Денис Юрьевич Алексеев - Краткий справочник по истории России Жанр: История: прочее Год издания: 2017 Серия: Карманный справочник (Питер) |