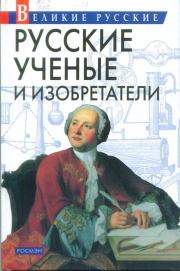

Владислав Владимирович Артемов - Русские учёные и изобретатели

| Название: | Русские учёные и изобретатели |

Автор: | Владислав Владимирович Артемов | |

Жанр: | История: прочее, Энциклопедии | |

Изадано в серии: | Великие русские | |

Издательство: | Росмэн | |

Год издания: | 2004 | |

ISBN: | 5-353-01118-,Х | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Русские учёные и изобретатели"

Путь русской науки в XIX — начале XX века отмечен многими открытиями и изобретениями. В это время в России работали такие знаменитые на весь мир ученые, как Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, Н. И. Пирогов, К. А. Тимирязев и другие. Об их нелегкой судьбе и научном подвиге рассказывает эта книга.

Читаем онлайн "Русские учёные и изобретатели". [Страница - 3]

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (133) »

Химическая лаборатория стала местом, где М. В. Ломоносов в 50–х годах с громадным увлечением занялся совсем новым, большим и очень своеобразным делом — мозаикой. Задача эта вполне подходила к характеру и вкусам М. В. Ломоносова; в ней переплелось изобразительное искусство с химией цветного стекла, оптикой и техникой. Ученый решил эту задачу блестяще. Ему пришлось выполнить многие тысячи пробных плавок по изготовлению разных сортов цветного стекла, разработать способы компоновки стеклянных кусочков в прочную мозаичную картину. Из двенадцати сохранившихся известных мозаичных картин (в том числе знаменитой «Полтавской баталии»), выполненных в лаборатории, пять приписываются лично М. В. Ломоносову. В знак признания работ по мозаике М. В. Ломоносов был избран в 1764 году почетным членом Болонской академии наук.

За свои успехи в работе с мозаикой после долгих хлопот М. В. Ломоносов в 1753 году получил от царицы в дар поместье в Усть — Рудицах, в 64 верстах от Петербурга, для устройства стекольной фабрики с целью выделки разноцветных стекол, бисера, стекляруса и пр. Фабрика скоро была пущена в ход, причем станки для изготовления стекляруса и бисера проектировались самим М. В. Ломоносовым. Ряд машин и приспособлений приводился в движение водяной мельницей.

В 1756 году М. В. Ломоносов построил себе дом с домашней лабораторией в Петербурге, на Мойке. Здесь, вероятно, помещалась и оптическая мастерская, где по его проектам мастерами строились разнообразные приборы, телескопы, микроскопы, перископы, мореходные и другие инструменты.

Очень печально, что потомки не сумели сохранить до нашего времени ни химической лаборатории, ни дома на Мойке, ни многочисленных приборов, изготовленных собственноручно М. В. Ломоносовым.

В 1757 году М. В. Ломоносов был назначен начальником Географического департамента при академии. Он занялся трудной работой исправления географических карт. Натура М. В. Ломоносова, впрочем, была такова, что и в эту новую область он погрузился с увлечением. В 1763 году М. В. Ломоносов составляет «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

Не была забыта русским ученым и астрономия. 26 мая 1761 года М. В. Ломоносов наблюдал редкое астрономическое явление — прохождение Венеры по солнечному диску. Итоги своих наблюдений М. В. Ломоносов опубликовал в работе «Явление Венеры на солнце, наблюденное в Санкпетербургской Академии наук Майя 26 дня 1761 года». Тогда же М. В. Ломоносов впервые в истории астрономии сделал важное заключение о наличии «знатной воздушной атмосферы» у Венеры.

Только в 1763 году, незадолго до смерти, М. В. Ломоносов опубликовал свою книгу «Первые основания металлургии или рудных дел». Особый интерес по оригинальности и важности мыслей представляет часть книги, озаглавленная «О слоях земных».

М. В. Ломоносов писал: «Твердо помнить должно, что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как иные находим, но великие происходили в нем перемены…»

В этот период М. В. Ломоносов, несмотря на бесконечный груз дел, принимается за научные труды по русской истории. В 1760 году появляется его «Краткий российский летописец с родословием». Вскоре после смерти М. В. Ломоносова, в 1766 году, публикуется его «Древняя Российская История от начала Российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года».

Еще со студенческих лет М. В. Ломоносов проявил себя как знаток русского языка, реформатор стихосложения. Будучи за границей, он пишет: «.Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не токмо бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и соответственную версификацию иметь может». В русском литературном языке М. В. Ломоносов выделяет соответствующие стили: высокий, средний и низкий.

С 1757 года М. В. Ломоносов был советником академической канцелярии. Летом 1764 года он написал «Краткую историю о поведении Академической канцелярии в рассуждении ученых людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени». В этой истории описывались похождения знаменитого --">- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (133) »

Книги схожие с «Русские учёные и изобретатели» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Глеб Владимирович Носовский, Анатолий Тимофеевич Фоменко - Египетские, русские и итальянские зодиаки. Открытия 2005—2008 годов Жанр: История: прочее |

|

| Виктор Порфирьевич Петров - Русские в истории Америки Жанр: История: прочее Год издания: 1991 |

|

| Яков Николаевич Нерсесов - Русские генералы 1812 года Жанр: История: прочее Год издания: 2012 |

Другие книги автора «Владислав Артемов»:

|

| Владислав Владимирович Артемов - Интересная жизнь. Рассказы Жанр: Современная проза Год издания: 2011 |

|

| Владислав Владимирович Артемов - Обнаженная натура Жанр: Современная проза Год издания: 2003 Серия: Русская современная проза |

|

| Владислав Владимирович Артемов - Духи и существа потустороннего мира Жанр: Детская образовательная литература Год издания: 2014 |

|

| Владислав Владимирович Артемов - Мифы и предания славян Жанр: Мифы. Легенды. Эпос Год издания: 2013 |