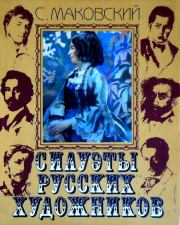

Сергей Константинович Маковский - Силуэты русских художников

| Название: | Силуэты русских художников |

Автор: | Сергей Константинович Маковский | |

Жанр: | Публицистика, Критика | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Республика | |

Год издания: | 1999 | |

ISBN: | 5-250-02634-6 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Силуэты русских художников"

Сын известного художника Константина Маковского Сергей Маковский (1877–1962) ярко проявил себя как историк искусства, организатор многих выставок и один из ведущих художественных критиков. С. Маковский возглавлял знаменитый журнал «Аполлон», его «Страницы художественной критики», вошедшие в настоящее издание, были хорошо известны любителям искусства. Оказавшись в эмиграции, С. Маковский еще более упрочил свой авторитет искусствоведа и критика. Его книги «Силуэты русских художников», «Последние итоги живописи», включенные в этот том, впервые издаются в России.

Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.

Для широкого круга читателей.

Читаем онлайн "Силуэты русских художников". [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (201) »

Критик. Убедили. Да, есть что вспомнить. В чем другом, а в искусстве русская культура за эти двадцать пять лет просияла сказочно. И Запад, подлинно, нуждается в словах и сведениях о нашем искусстве, а свои, зарубежные русские, и подавно. Конечно, мне придется вспомнить и свет и тени… Впрочем, напишу, как напишется.

Издатель. Вот и отлично. Итак, не мудрствуя лукаво, беритесь за перо. И да помогут вам музы!

Критик. На сей раз судьба моей книги в руках Мнемозины, — помните? — той музы, чей образ воспел Поль Клодель[2]. В переводе Максимилиана Волошина, кажется, так:

Мнемозина! Старшая, та, которая не говорит!

Она — внутреннее время. Она — бьющий ключом клад. Она совпадает. Она владеет, она помнит, и все сестры внимательны к движениям ее век…

Но беда в том, что она, божественная Память, как все музы, капризница. Поручитесь ли вы, что читатель не казнит меня за ее измены?

Издатель. Ну, это ваше дело. Какой же вы критик, если не научились прятать того, чего не умеете вспомнить?

Критик. Alea jacta[3]. Так и назовем: «Силуэты русских художников».

I На смену передвижникам

Успех русской живописи в 70–80-е годы. — Эстетика передвижников. — Методы академического реализма.

— Значение фотографии. — Сравнение с Западом. — «Пожар» в конце XIX века. — Выход в свет «Мира искусства».

— Новое художественное исповедание. — Неудача мирискусников и ее причины.

Восторженным признанием современников пользовалась наша живопись в 70–80-е годы, в расцвет передвижничества. Не сравнить с предыдущими и с последующими десятилетиями. Ни раньше, ни позже не поддерживалось единодушнее определенное направление и не возвеличивались пламеннее отдельные славы. Между публикой и художниками было полное согласие. Передвижничество народилось одновременно с появлением на культурном поприще интеллигента-разночинца, перед которым путь был расчищен реформами Александра II. Это искусство ответило чаяниям народнической мысли, оно сблизило в глазах целого поколения политическую этику с эстетикой. «Направление» соответствовало и гражданским идеалам, и художественным запросам еще недавно до странности безразличного к отечественной живописи русского общества.Каждая «передвижная» являлась событием. Задолго до открытия шли слухи и толки, мастерские знаменитостей осаждались любопытными, покупатель волновался и норовил приобрести картину еще в проекте, на мольберте. О будущих «гвоздях» выставки слагались легенды, а когда она открывалась, петербургский и московский зритель валил толпой (не редкостью было восемь-десять тысяч посетителей, по тому времени цифра огромная). Затем начинались победы в провинции, где еще простодушнее принималось на веру «святое искусство» товарищества.

Критики, в сущности, не было вовсе. Ведь нельзя же считать критикой кустарные поучения Стасова, судившего о живописи «по Чернышевскому» и отождествлявшего русский стиль с Ропетовскими «петушками». Громоподобный бас этого баяна интеллигентской идейности долго заглушал голоса более чутких ценителей, пытавшихся отгородить искусство от литературной проповеди. Но Стасов действительно умел «поощрить талант», заразить общественное мнение восторгом своим; его роль в том исключительном подъеме внимания к живописи, о котором идет речь, не из последних. Умел он, конечно, и браниться по-стасовски, не жалея красных слов. Стасова боялись и предпочитали ему «угодить», тем самым угождая современному вкусу. И казалось — не было на свете ничего значительнее и превосходнее вот этой, столь национальной, живописи; она приравнивалась без колебания к литературным подвигам Некрасова, Достоевского, Толстого, Тургенева.

Правда, были и тогда неудачники, которым никак не удавалось попасть в точку. Между ними, например, Н. Н. Ге, вдохновенный художник, хоть и неумелый мастер, оцененный по достоинству лишь очень недавно, притом за «удачи», менее всего им сознававшиеся. Зато сколько дутых репутаций (как мы поняли позже) среди любимцев минуты, сколько скромных талантов, вознесенных превыше облака ходячего, сколько пошлостей, прославленных отзывчивой на «внутреннее содержание» и на броскую выдумку обывательской критикой и «честномыслящими» --">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (201) »

Книги схожие с «Силуэты русских художников» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Адлер Сайрус - Джейкоб Генри Шифф. Гений финансового мира и главный спонсор русских революций Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2017 |

|

| Валерий Михайлович Коровин - Кавказ без русских: удар с юга Жанр: Политика и дипломатия Год издания: 2021 |