Пол Робинсон - Караян

| Название: | Караян |

Автор: | Пол Робинсон | |

Жанр: | Биографии и Мемуары, Критика, Музыкальная литература: прочее | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Прогресс | |

Год издания: | 1981 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Караян"

Герберт фон Караян — известный австрийский дирижер, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры.

В монографическом исследовании автор рассказывает о творческой деятельности Караяна на фоне его биографии, повествует о наиболее важных событиях в его жизни, об организации международного конкурса Караяна, об истории Западноберлинского симфонического оркестра, постоянным руководителем которого на протяжении последних десятилетий является Герберт фон Караян.

Книгу открывает вступительная статья одного из ведущих советских музыковедов, доктора искусствоведения И. Ф. Бэлзы.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

Художник С.Е. Барабаш

Комментарий В.Н. Серебрякова

Редакция литературоведения, искусствознания и лингвистики

© Вступительная статья, перевод, комментарий «Прогресс», 1980

Читаем онлайн "Караян". [Страница - 4]

Таким образом, Караян приобретал дирижерские навыки в Венской Академии в соответствии с установившимися и поныне сохраняющимися традициями — да и в самом деле было бы странно, если бы десятки артистов оркестра сидели за пультом и слушали, как педагог показывает студенту элементарные приемы дирижирования, чтобы тот мог практиковаться с терпеливо ожидающим ансамблем. Азбука дирижирования всегда (а не только «в случае Караяна») осваивается под звуки фортепиано — так было и на уроках Александра Вундерера, который занимался подготовительной работой со студентами. «Класса» дирижирования, как ошибочно утверждает автор книги, у Вундерера не было. Опытный музыкант, гобоист по профессии, он в Вене и впоследствии в Зальцбурге вел класс гобоя, а также руководил ансамблями духовых инструментов.

Обучался Караян дирижерскому искусству в классе профессора Венской Академии знаменитого австрийского дирижера Франца Шалька (1863 —1931), о котором Робинсон, к сожалению, даже не упоминает. В то время, когда молодой зальцбуржец учился — правда, недолго — у него, Шальк был одной из центральных фигур венской музыкальной жизни. В столицу Австрии Шальк, уроженец Вены, вернулся в 1900 году, овеянный славой, которую принесли годы работы в Праге, выступления в лондонском Ковент-Гардене[14], в нью-йоркской Метрополитен-опера[15], в Берлинском оперном театре. Разносторонне образованный музыкант, Шальк, так же как и его старший брат-пианист Йозеф, считал себя учеником прежде всего Брукнера[16], четырехручные переложения симфоний которого делал Иозеф, друг безвременно угасшего «второго князя песен», как называли в Вене Гуго Вольфа, вслед за Шубертом[17] подарившего австрийской музыке шедевры вокальной лирики.

Ни Брукнера, ни Вольфа, ни Йозефа Шалька уже не было в живых, когда Караян приехал в Вену, но общение с мастерами, хранившими и продолжавшими традиции великих композиторов, благодаря которым Вена заслужила название «музыкальной столицы мира», очень обогатило молодого музыканта. Недолгие годы, проведенные им в Вене, принесли ему много новых впечатлений, вплоть до знакомства с творчеством Брукнера, Малера[18] и Рихарда Штрауса[19], значительно умноживших средства выразительности симфонического оркестра, в особенности тембральную красочность.

В Венской Академии Караян быстро постигал тайны тембрального богатства оркестровой звучности, гармонические откровения Листа, Вагнера и трех названных нами крупнейших венских симфонистов, развивавших неоромантические традиции. Он не только совершенствовал дирижерское мастерство, но и стремился определить свое отношение к потоку музыки, звучавшей в Вене. Не будем забывать, что в годы юности Караяна в музыке, изобразительном искусстве и в литературе развивались самые различные направления, рожденные глубоким идейным кризисом, захватившим Европу после первой мировой войны. Эмоциональная сгущенность экспрессионизма, с одной стороны, привела к мистическим концепциям Густава Мейринка (наиболее отчетливо проявившимся в его романе «Голем» и в новеллах Казимира Эдшмидта), с другой же — к социальной драме Георга Кайзера. В музыке экспрессионистская напряженность, обусловленная чувством обреченности, --">Книги схожие с «Караян» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Людмила Евгеньевна Улицкая - Поэтка. Книга о памяти. Наталья Горбаневская Жанр: Документальная литература Год издания: 2014 |

|

| Сара Брэдфорд - Диана. Жизнь, любовь, судьба Жанр: Публицистика Год издания: 2014 |

|

| Бенгт Даниельссон - Гоген в Полинезии Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 1973 |

|

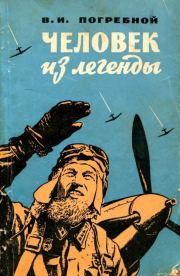

| Виктор Иванович Погребной - Человек из легенды Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 1962 |